梅雨前は肥料撒きで大忙し

みかんの栽培に限らず、各作物は春から地温の上昇と共に根からの養分の吸収が始まり、梅雨ごろには発根がピークを迎え吸収量も上がります

面積当たりの施肥量って親切じゃないわ~

肥料の量って県の栽培指針や肥料屋からの情報を基に、先生や先輩諸兄の施肥量を倣って施肥しています

師事している先生は、30年以上の観察と研究、卓越した剪定技術を伴った肥培管理によって連年多収が実現されています

詳しい見識もない中でしたが、先生から3年間剪定を学び、施肥量も同様に行った結果、確実に樹勢は良くなり収量が上がりました!!

でもね、先生の施肥量は県の栽培指針の約2倍量

多肥が正解なのか?それがすべてではない

観察して、手を施していて、新芽がたくさん出て、収量が多いから肥料が必要になっている

肥料が効いているから芽が出るし、剪定の効果が出て連年多収が実現しているんですね

私の園では、技術も観察眼もまだそのレベルに達していませんし、老木も多い

各圃場によって樹勢も異なれば、着果量・収量も安定していない

重ねて悩める子羊(小生)は、昨今の原材料高騰による肥料コストの上昇は悩ましいのです

品質の良いみかんを連年収穫するためには施肥は必要なことですが、みかん単価が連動しないので施肥量について若干の迷いを持ち始めました

施肥について知らないから迷うねん!

そこで施肥について各産地の施肥基準などを一から勉強してみたいと考えました

疑問に思っていたのは

- 単位面積当たりの施肥量ではなく、自園に合った施肥量ってどれくらいなんだろう?

- 少なくても良くないけど、多すぎるとどうなるの?

各県産地の栽培基準や研究機関の報告を閲覧してみました

※長文となっていますが、間違いがございましたらご指摘頂けると幸甚です

※閲覧した記事の出展は、下の方に記載しています

施肥量ってどれくらい必要なの?

JAの指針や各県の施肥基準

どこも10a(アール)当たりの施肥量が窒素量(N)で示されています

窒素の過剰は品質低下に直結するから指標になっているようです

年間窒素量として、極早生・早生は概ね約20kg・N/10aを2回(春と秋)に分け、普通温州は約25kg・N/10aを3回(春・夏・秋)に分けるという感じでした

和歌山県の指針は?

年間で早生20kg・N/10a(春肥8kg、秋肥12kg)、普通24kg・N/10a(春肥に8kg、夏肥4kg、秋肥12kg)となっています

畑って同じ樹ばかりじゃないやん?

面積と言っても植樹状態や樹の生育具合、着果状態によって施肥量を加減するとある

一体どうしたらよいものやら??

面積ではなく収量を目安にする

和歌山県の資料に、指標算出の基となる収穫量に応じた施肥量の計算式が示されています

- 果実1tに対して必要なN量は1.5kg

- 施肥の利用率(吸収量)から3~4倍量の施肥量が必要

- 4.5~6kg・N/t × 目標収穫量t/10a

単位面積(10a)当たりの収量が、概ね4t/10aであることから、20kg・N/10aという指標が算出されているんですね!

なるほど、各圃場での目標収量は過去の収量を記録しているので算出できます!!

現在師事している先生はどうなんだろう?

収量は5t/10aを超えていると聞いています

50kg/10a施肥されてるので、約9~10kg・N/tなんですねぇ

2倍程度の多い施肥量です

自園は、最近の記録から5~8kg・N/tくらい

老木もあり樹勢が弱い樹もまばらにあるので、8kg・N/tが適しているのかもしれません

土壌分析をモニタリングして過不足を数値化しつつ、樹体の様子を観察が必要ですね

施肥のタイミング

- 年2回か3回か?

- それぞれどのくらいのバランスが良いのか?

- それぞれどんな肥料を使うのか?

肥料多すぎたらどうなんねん?

窒素の過剰は品質を下げるので、各産地でもナーバスになっています

各産地の施肥設計に共通するのは、夏肥が無施肥か少ないということ

理由は

- 夏肥の植物体への利用率は高く、施肥量に応じて吸収量が増大する

(利用率 夏肥40~60% 秋肥35~45% 春肥20~25%) - 夏肥で吸収された窒素Nの44%が果実、28%が新葉に移行するので果実への影響が大きい

- 窒素過剰になったり施肥が遅くなると、果実の着色不良、糖低下、減酸の遅れとなり品質が低下する

(特に極早生や早生は収穫が早く生育が早いので影響が出やすいのですね) - 極早生や着果量が少ない樹では、生殖成長よりも栄養成長に傾き、徒長枝の発育、浮き皮、皮厚果に繋がる

各産地における普通みかんの夏肥の施肥量は年間の15~20%となっています

現在師事している先生のみかん栽培の注力は

『新梢の5月中の緑化に70%、秋の花芽分化(葉柄の黄化)に30%』と講演されています

充実した葉を早期に育成して来年の結果母枝を作って花芽分化を促進すれば、隔年結果せず連年多収が実現すると訴えています

年3回に分割して、

- 春肥 即効性の化成肥料で新梢の緑化に肥効を期待

- 夏肥 緩効性の肉配合肥料で果実の食味向上とともに、秋の花芽分化を期待

(結果数が少ない樹には夏肥を減肥しており、花芽分化の時期には液肥を加用) - 秋肥 緩効性の肉配合肥料で翌年の新梢の発芽のための養分を樹体に貯蔵させる

とされています

この理念は、わたしも年3回の方法を踏襲したいと考えます

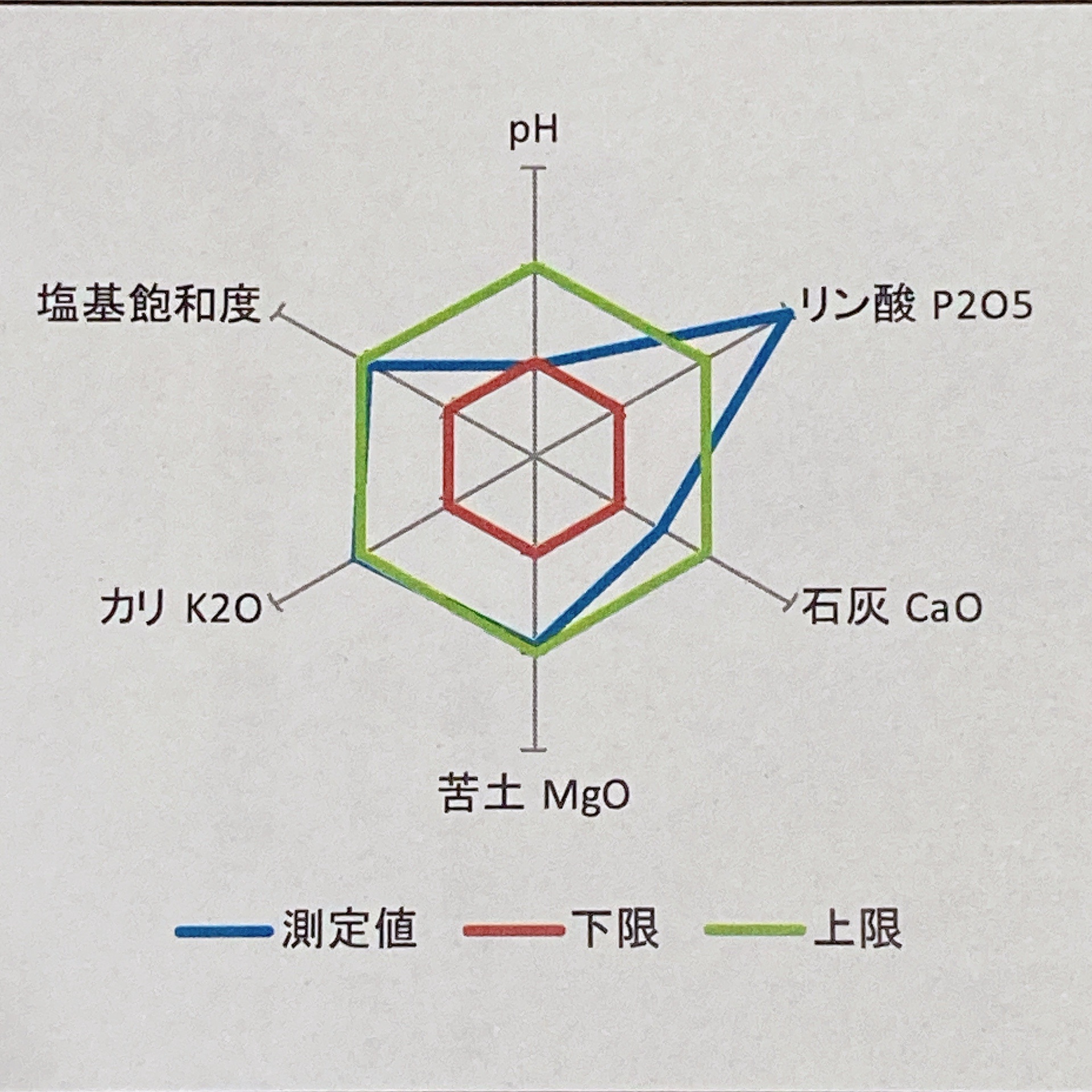

土壌分析で現状把握

2年前の土壌分析結果(2022年9月)

まだ就農2年目の頃で、就農前の施肥量を考えると、土壌診断前の数年の施肥量は県の基準に満たないくらいの施肥量だと思います

リン酸は土壌中に溜まりやすいので基準を超えていますが、ほかは基準値でした

導き出した自園での施肥量は

- 各圃場における過去の収量から今年の目標収量を導き「年間窒素8kg/t」で算出

- 春肥:化成肥料を桜の散る頃に【窒素量3.2kg/t】(40%)

- 夏肥:緩効性肉カス有機肥料を5月下旬に【窒素量1.6kg/t】(20%)

- 秋肥:緩効性肉カス有機肥料を11月初旬までに【窒素量3.2kg/t】(40%)

を目安にしたいと考えました

今後の課題

- 各圃場での収量を記録し、施肥量との関係を分析する

- 老木を改植し若木へ更新を進める

- 緑化の進捗状況、花芽分化の観察にて生育を監視し葉面散布で補完する

先生の観察眼は素晴らしく、科学的な見解が伴っているので再現性が高いです

自分なりに納得のいく施肥設計ができました!

観察と記録を行って、自分なりの肥培管理の指針を導き出していきたいと考えます

出展

農林水産省 各県の施肥基準

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/

和歌山県 環境保全型農業栽培技術指針

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/072000/ecofamar/shishin/d00216388_d/fil/3-1.pdf

和歌山県 土壌肥料対策指針

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/072000/ecofamar/shishin/d00216389.html

ミノラス みかんの施肥設計

https://minorasu.basf.co.jp/80725

熊本県

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/6933.pdf

以下は、調べたことの備忘録です

備忘録

肥料の内容と目的・効果

窒素・N:

光合成で作られるデンプンをタンパク質に変換するのに欠かせない元素。合成されたタンパク質は葉緑体など植物の生命維持にかかわる成分として利用されます

窒素が不足すると葉緑素が十分に生成されず、光合成の能力が低下します

窒素過多で施肥が遅くなると浮き皮や皮が厚くなり、着色遅延に繋がります

リン酸・P

炭素・エネルギー代謝に関与する元素。

リン酸不足は葉の枚数低下と面積低下、生育不良、着果減、果実の食味不良に繋がります

リン酸過剰による影響は少ない

カリ・K

再貿易の浸透圧調整や葉からの蒸散調整に関与する元素。根・茎を丈夫にし、病害虫に対する抵抗性や耐寒性を向上する

K過剰はMgの吸収が減りタンパク質合成に支障を与える

各産地県が公表している施肥の時期と目的・効果のまとめ

春肥(基肥)

地温12℃以上の3月下旬~4月上旬

翌年の結果母枝となる新梢の充実(新葉を大きく)と花の充実(花を大きく)・幼果の肥大促進

夏肥(追肥)

5月下旬~6月上旬

樹体の栄養量を維持して果実の肥大と味を良好にするとともに、発根の促進や、来年の花芽分化を促し翌年の着果量安定につながる

6月に発根のピークとなり雨により吸収されやすくなるので、春肥に比して2倍の速さで吸収され、果実(44%)、春葉(28%)、根(8%)に配分される

果実に多く配分されるので、施肥が遅くなると徒長枝、着色不良、糖低下、減酸の遅れ、着果量が少ないと浮き皮、皮厚果に繋がる

県によっては極早生や早生に対して施肥しない施肥基準も見受けます

秋肥(礼肥)

10月下旬~11月上旬

樹勢の維持と耐寒性の向上に加え、翌年の新芽の発芽に繋がる

先生の施肥タイミング

春肥:桜の花が散る頃(春先の気温変動が植物に及ぼす影響を勘案)

大きい葉と花を開かせるために即効性の化成肥料

夏肥:5月下旬~6月上旬(極早生からなるべく早い時期に)

結果量が少ない裏番の樹には原肥か施肥しない

秋肥:10月下旬~11月上旬で降雨直前を狙う(極早生は収穫を終えると吸収を止めてしまうので早めに)

試算 5t/10a目標であれば

春肥:16kg 化成(12-8-10) 約6.5袋 4月上旬の桜吹雪の時期

夏肥: 8kg 肉配合(8-6-4) 約5袋 5月下旬

秋肥:16kg 肉配合(8-6-4) 約10袋 10月末~11月上旬