皆さん、こんにちは。和歌山県下津町でみかん農家を営んでおります北文園の北東です。

5月に入り、みかんの花も満開を迎え、甘い香りが園地一面に広がる美しい季節となりました。しかし、この時期は美しさとともに、私たち農家にとって非常に重要な作業時期でもあります。今回は、みかん栽培において5月の最重要作業の一つである「落弁期の灰色かび病防除」について、詳しくお話しさせていただきます。

みかんの開花から落弁期まで

みかんの花は、通常5月上旬から5月中旬にかけて咲き始めます。純白で小さな花は、5枚の花弁を持ち、中央には雌しべと雄しべが配置されています。開花期間中は、ミツバチなどの昆虫による受粉が活発に行われ、園地には甘い花の香りが満ちています。

開花から約1週間程度で花は満開を迎え、その後2~3日で花弁が散り始めます。この花弁が散る時期を「落弁期」と呼び、みかん栽培において最も注意深く管理しなければならない時期の一つです。

落弁期は、みかんの木にとって大きな生理的変化が起こる時期でもあります。花から実への転換期であり、小さな幼果が形成され始める重要な段階です。この時期の管理が、その年の収穫量と品質を大きく左右するため、私たち農家は細心の注意を払って作業を行います。

灰色かび病とは何か

灰色かび病(学名:Botrytis cinerea)は、糸状菌(カビ)による植物病害で、みかんをはじめ多くの果樹や野菜に被害をもたらす重要な病気です。この病原菌は、湿度が高く、温度が15~25℃程度の環境を好み、まさに5月の落弁期の気候条件と合致します。

病原菌は、空気中に浮遊する胞子の形で存在し、適当な湿度と温度条件が揃うと、植物の表面に付着して発芽し、感染を開始します。特に、花弁や枯死した植物組織、傷口などから侵入しやすく、一度感染すると急速に広がる特徴があります。

灰色かび病の名前の由来は、感染部位に形成される灰色のカビ状の胞子層からきています。この灰色の胞子層は、病原菌の分生子柄と分生子で構成されており、これが風によって飛散することで病気が拡散していきます。

落弁期に灰色かび病が発生する機序

落弁期に灰色かび病が多発する理由は、複数の要因が重なることにあります。

1. 花弁という栄養源の存在

みかんの花弁は、散った後も地面や枝葉に残存し、灰色かび病菌にとって格好の栄養源となります。花弁には糖分やタンパク質などの栄養成分が豊富に含まれており、病原菌の増殖を促進する要因となります。特に、雨や露で濡れた花弁は、病原菌の胞子が発芽しやすい環境を提供します。

特に極早生品種は、普通温州みかんよりも花を多く着花させます。花弁が密集しかつ花弁が落ちにくい特徴があるため、特に灰色かびへの対策が重要となります。

2. 気象条件の適合

5月の気候は、灰色かび病菌の活動に最適な条件が揃います。この時期は、昼間の気温が20~25℃程度で、夜間の湿度が高くなりがちです。また、梅雨前線の影響で曇天や降雨が多くなることもあり、病原菌の胞子形成と飛散に適した環境が長時間持続します。

灰色かび病がみかんの品質に与える影響

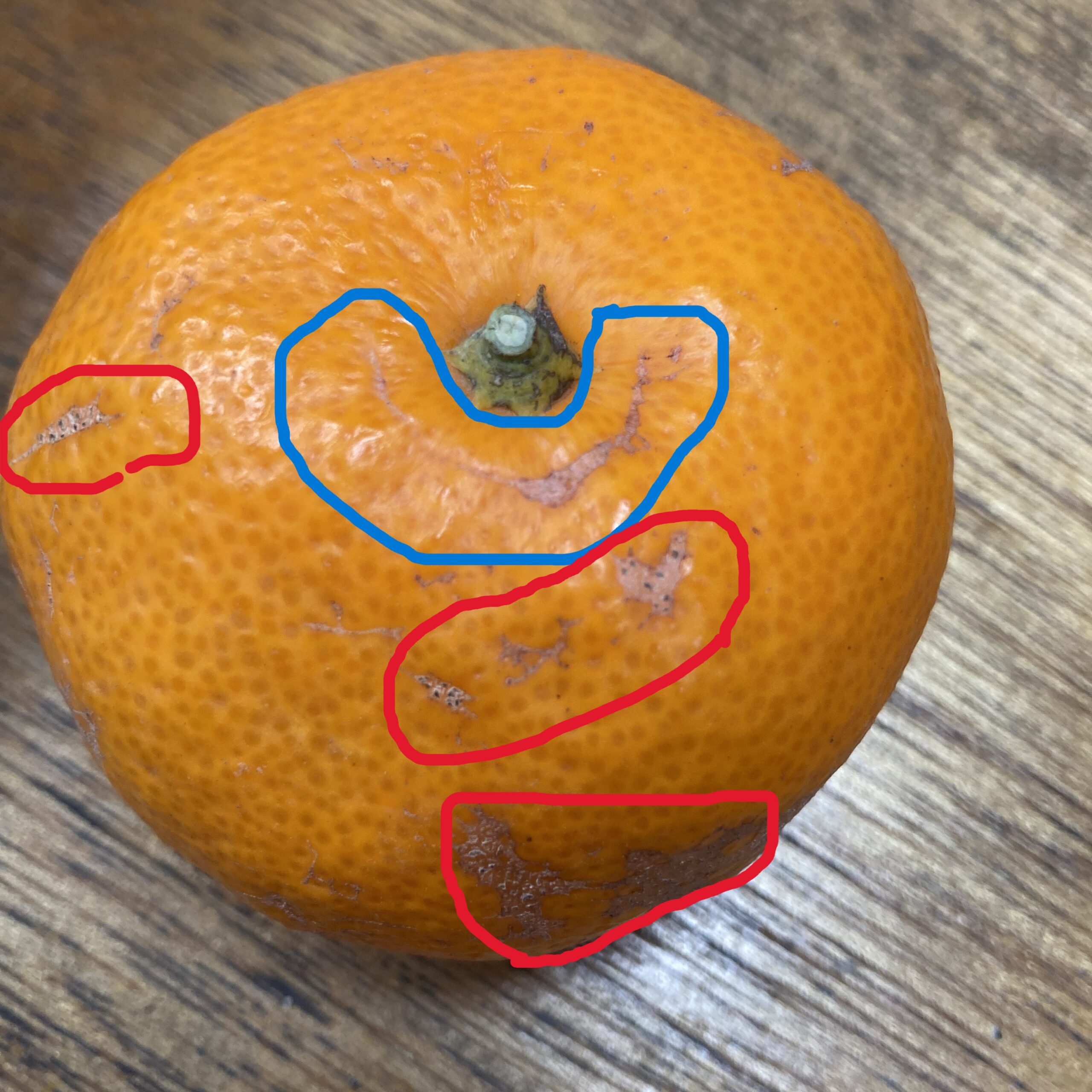

果実の外観品質低下

幼果に花弁が付着しているとかさぶたの様な傷をつけてしまします。果実の肥大に伴ってコルク状の傷跡が拡大していき、外観上の品質低下を招きます。これらの外観不良は、商品価値の低下を招き、特に贈答用などの高級品としての販売が困難になります。

上の写真の赤く囲った部分:灰色かびによる傷痕(発生時期/5月開花期~落弁期)

上の写真の青く凝った部分:チャノキイロアザミウマという虫による傷痕(発生時期/年中、高温乾燥時)

効果的な防除対策

灰色かび病の防除は、予防的な対策として以下の作業を施しています。

1. 耕種的防除(通風と排水)

適切な剪定による通風・採光の改善 春先の剪定作業で、過密な枝を間引き、園地内の通風と採光を良好に保ちます。これにより、湿度の上昇を抑制し、病原菌の活動を抑えることができます。特に、内向枝や交差枝の除去は重要で、これらを適切に処理することで、病気の発生リスクを大幅に減少させることができます。

排水対策の徹底 園地内の排水を良好に保ち、過度な湿度上昇を防ぎます。当園の平地の畑では、畝を作ってみかんを植えており、樹冠下の適度な乾燥を保てるようにしています。

2. 化学的防除(予防散布)

予防散布の実施 満開期から落弁初期にかけて、予防的な薬剤散布を実施します。

散布タイミングの最適化 これが非常に難しい!開花は揃わないので、落弁し始めるものと蕾が入り混じります。さらに梅雨の入り始めのため雨がちな天気になります。天気予報と開花の状況を見ながら、タイミングを見計らいます。

薬剤散布は、気象条件を十分に考慮して実施します。風の弱い早朝や夕方を選び、花弁を洗い落とすように一様に散布します。

薬剤の選択と使用方法 JAわかやま、振興局が発行する防除暦を参考にしています。

使用する薬剤は、ベルクート(2,000倍希釈)

ベルクートについて:https://www.greenjapan.co.jp/bellkute_s.htm

品質向上への取り組み

灰色かび病の防除にてカビの発生を抑制して外観上の品質維持を目指すと共に、液肥を混合して微量要素の供給を行います。

1. 消費している養分の補給

開花と幼果の成長、新葉の発芽と展葉と、目まぐるしく成長して養分消費を行うこの時期ですので、農薬を散布する時に加えて、液肥のみの散布もしています。

アミノ酸成分と必須のN・P・Kに加えて、不足しがちな鉄、マンガン、ホウ素なども供給します。

2.新葉の緑化促進

5月下旬には実がぽろぽろ落ちる生理落果が始まります。美味しいみかんを作ることに加え、必要以上の生理落果をさせずに収量を維持するためには、樹体の養分供給能力を早期最大化が必要になります。

Mgの液肥への加用が緑化促進に有用なので散布を行います。

5月下旬の仕事

5月20日過ぎには、ヤノネカイガラムシの幼生が動き出す頃なので初期防除を行い、梅雨を目前なので黒点病(雨媒介の病気予防)、チャノキイロアザミウマ(虫の増殖期への防除)行う予定です。

重ねて、【実肥え】と言われる夏の肥料の施肥です。幼果の成長を支える重要な施肥が待っています。腰を気遣いながら、しっかり施肥して幼果の成長につなげます!

おわりに

5月の落弁期における灰色かび病防除は、年間を通じたみかん栽培管理の中でも特に重要な作業の一つです。この時期の適切な管理が、秋の収穫時期における高品質なみかんの生産を左右します。

これからも、みかん日記を通じて、私たちの日々の取り組みをお伝えしてまいります。皆様に安心・安全で美味しいみかんをお届けできるよう、今後も努力を続けてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

※当園では、こだわりの和歌山みかんを産地直送でお届けしています。9月末から出荷を始めますのでお楽しみにしてください。 メルマガに登録頂けますと受注開始のご案内をさせて頂きます。宜しければ登録をお願い致します。

メルマガ登録はこちら→https://mikan-kitabun.shop-pro.jp/customer/newsletter/subscriptions/new

文責 園主 北東宏文